Küstengeschichten

Küstengeschichten – Christos Coulouris

Küstengeschichten ist ein

literarischer Erzählband über Orte am Rand –

zwischen Land und Meer,

Erinnerung und Gegenwart.

Diese Geschichten erzählen

von Menschen, die geblieben sind, während alles andere

weitergezogen ist.

Die Texte in

Küstengeschichten bewegen sich zwischen

Melancholie, leiser Bedrohung und innerer Unruhe.

Küsten, Häfen und verlassene

Orte werden zu Spiegeln der Erinnerung –

Orte, an denen Schuld,

Verlust und unausgesprochene Wahrheiten fortbestehen.

Einige dieser Geschichten erscheinen in erweiterter Form, ergänzt durch zusätzliche Kapitel und Zeichnungen.

Für wen ist Küstengeschichten?

Für Leserinnen und Leser,

die ruhige, atmosphärische Literatur schätzen.

Für Menschen, die

Geschichten mögen, in denen das Ungesagte wichtiger ist als das

Offensichtliche

und in denen Orte ebenso

viel erzählen wie die Figuren selbst.

Hinweis des Autors

Dieser Band versammelt überarbeitete und erweiterte Fassungen ausgewählter Erzählungen, ergänzt durch zusätzliche Texte und Illustrationen.

Die vollständige Ausgabe ist als E-Book im Buchhandel erhältlich.

Weitere Texte, Leseproben und Hintergründe finden sich auf meiner Website.

Manche Orte sprechen

leise.

Und manche Geschichten bleiben.

Epilog – Was bleibt, wenn die Stadt schweigt

Hamburg erzählt seine

Geschichten nicht laut.

Es flüstert sie.

In den Stunden kurz vor dem Morgen, wenn der Hafen noch nicht arbeitet und die Stadt für einen Atemzug vergisst, wer sie sein will, liegt etwas in der Luft, das älter ist als jede Schlagzeile. Nebel, sagen die einen. Feuchtigkeit, sagen die anderen. Aber die Stadt weiß es besser.

Hier wurde immer gebaut,

ohne alles zu beseitigen.

Hier wurde immer vergessen,

ohne wirklich loszulassen.

Unter Pflastersteinen liegen

Namen.

In Kellern liegt

Zeit.

In Häusern liegt

Gedächtnis.

Manche Orte speichern mehr,

als sie zeigen dürfen.

Manche Materialien – Holz,

Stein, Wachs, Silber – behalten, was Hände ihnen anvertrauen.

Nicht aus Bosheit. Aus Treue.

Die Geschichten, die du

gelesen hast, sind keine Warnungen.

Warnungen kommen zu

spät.

Sie sind Spuren.

Von Menschen, die hörten, wo

andere überhörten.

Von Städten, die

wegschauten, um funktionieren zu können.

Von Mächten, die nicht aus

dem Jenseits kommen, sondern aus Verträgen, Gewohnheit,

Bequemlichkeit – und dem Wunsch, dass etwas

bleibt, egal zu welchem Preis.

Vielleicht hast du nichts

gespürt beim Lesen.

Dann ist das gut.

Vielleicht aber gab es einen

Satz, der hängen blieb.

Ein Bild, das nicht ganz

ging.

Ein Geruch, den du nicht

kanntest, aber erkannt hast.

Dann hat die Stadt kurz mit dir gesprochen.

Sie tut das nicht

oft.

Und nie ohne Grund.

Wenn du das nächste Mal durch Hamburg gehst – durch den Hafen, durch die Speicherstadt, durch Straßen, die sich nachts anders anfühlen – hör nicht nur auf das, was laut ist. Achte auf das, was geordnet, höflich, scheinbar harmlos wirkt.

Denn das Gefährlichste an

dieser Stadt war nie der Sturm.

Es war immer der

Applaus.

Und falls du eines Tages das

Gefühl hast,

dass ein Ort dich

erkennt,

dass ein Raum zu lange

atmet,

dass etwas bleiben will, das

eigentlich gehen müsste –

dann geh

weiter.

Oder bleib stehen.

Beides ist eine Entscheidung.

Die Stadt merkt sich, welche du triffst.

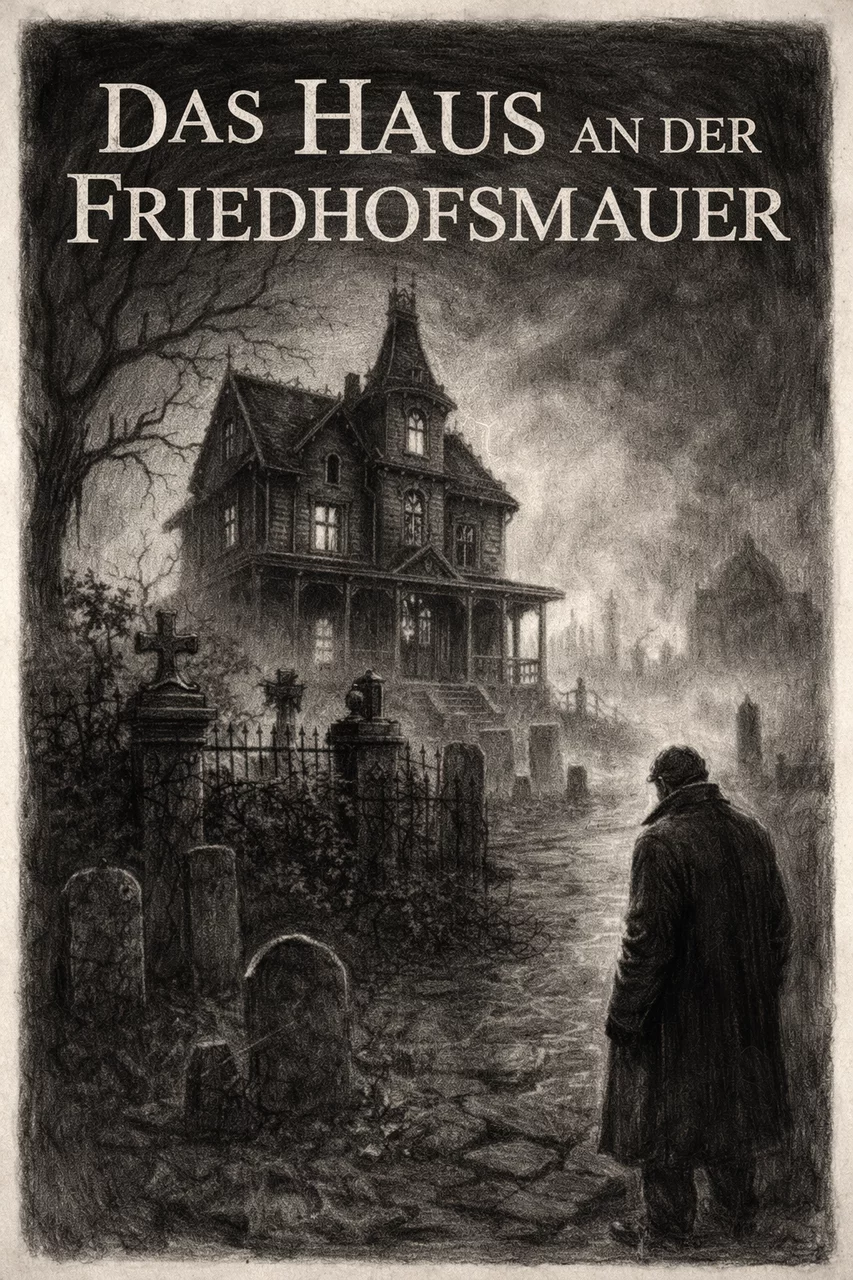

Das Haus an der Friedhofsmauer

Kapitel – Das Haus und seine Geschichte

Hamburg.

November.

Der Wind roch nach Regen, Torf und Rost. Irgendwo im Norden rief eine Möwe, heiser wie eine alte Seele. Am Tag, als ich den Schlüssel bekam – ein kleiner, schwarzer Bartschlüssel, kühl und schwer – sagte der Makler nur:

„Vorsicht mit der Mauer. Die Wurzeln vom alten Friedhof liegen überall drunter. Manche sagen, sie wachsen ins Haus.“

Ich lachte. Heute lache ich nicht mehr.

Das Gebäude stand seit Jahrzehnten leer: wilhelminischer Backstein, Erker, Giebel, direkt an der südlichen Friedhofsmauer von Ohlsdorf. Algen färbten die Fassade grünlich, das Dach war leicht eingesunken. In den Fenstern hing Staub wie Nebel.

Und doch – als ich die Tür

öffnete, war da etwas.

Eine Stille, die nicht leer

war.

Kalter Holzgeruch, Wachs, Moder. Der Boden knarrte, als zählte er meine Schritte. Im Flur hing ein Spiegel, alt, blind – aber nicht ganz. Als ich hineinsah, glaubte ich für einen Atemzug, hinter mir jemanden stehen zu sehen.

Ich drehte mich

um.

Nichts. Nur die

Mauer.

Erst viel später begriff

ich: Das Haus gehörte nicht mir.

Ich gehörte längst

ihm.

In der ersten Nacht schlief ich nicht. Regen fiel gleichmäßig aufs Blech des Vordachs – ein rostiges Metronom. Von fern knarrten die Bäume des Friedhofs, als bewegten sie sich im Traum.

Oben: zwei Zimmer, Dachkammer, ein Flur mit Tapeten wie schuppige Haut. Meine Taschenlampe glitt über Türen, jede mit einem anderen Griff, als hätte das Haus sich selbst umgebaut.

Im letzten Raum unter der Schräge fand ich ein Regal, halb von der Zeit verschluckt. Leer – fast. Zwischen zwei zerfallenen Büchern lag ein schwarzes Notizbuch aus Leder. Abgegriffene Ecken, verrostetes Schloss. Kein Titel. Nur ein Abdruck: eine Schiffsschraube, im Zentrum ein Auge.

Unten in der Küche zündete ich eine Kerze an – Strom gab es nur in der Diele. Mit einem Draht aus dem Werkzeugkasten sprang das Schloss auf.

Ein Geruch entwich. Nicht Papier. Erde. Seetang.

Erste Seite:

„Hamburg, den 12. Oktober

1889 – Nach dem Sturm.“

Eng, sachlich, pedantisch.

„Das Wasser kam diesmal bis an die Mauer. Wir mussten die Tür zur Gruft wieder verschließen. Die Männer flüstern, der Wels sei wieder aufgetaucht. Ich glaube, das Tier hat gelernt, den Geruch der Toten zu unterscheiden. Es zieht sie zu sich hinunter.“

Das Pergament fühlte sich warm an.

Auf der nächsten Seite stand nur ein Satz, tief eingeritzt, als hätte jemand ihn hineingekratzt:

„Wenn die Glocke an der Kapelle zweimal schlägt, öffnet sich das Wasser.“

In dem Moment hörte ich es.

Zwei dumpfe

Schläge.

Von draußen.

Von jenseits der

Mauer.

Ich blies die Kerze aus.

Kapitel 2 – Der Mann vom Teich

Der Regen hatte sich gelegt. Fahle Dämmerung lag über dem Garten, und das Haus atmete in langen, knarrenden Zügen.

Ich saß am Küchentisch, das Tagebuch vor mir. Der Satz arbeitete in mir:

„Wenn die Glocke an der Kapelle zweimal schlägt, öffnet sich das Wasser.“

Ich schlug um.

„Den Mann haben sie heute Morgen geborgen, nahe dem Steg. Er sah nicht ertrunken aus – das Wasser hatte ihn nicht verschlungen, sondern ausgespuckt. Die Haut bleich, aber unverletzt, die Augen weit offen. Ich glaube, er hat etwas gesehen. In der Tiefe.“

Die Schrift wurde unruhiger, die Tinte dunkler, fast braun. Ein Fleck zog über den Rand – Wasser oder Tränen.

„Sie sagen, es ist der Wels. Ich aber habe im Wasser eine Gestalt gesehen, die aufrecht stand, wie ein Mensch. Und unter der Oberfläche glühten zwei Punkte wie Kohlen. Ich weiß, was ich sah.“

Johann Albers, schrieb er weiter, früher Hafenmeister. Kaufte das Haus nach dem Tod seiner Frau. Er notierte Nächte am Friedhof, Arbeiter, die Gräber aushoben, ohne zu wissen, für wen. Öl- und Algengeruch am Teich.

Und den Mann vom Wasser.

„Er klopft an die Mauern. Immer zweimal. Und wenn jemand antwortet, wird er geholt.“

Draußen klirrte Glas. Ich erstarrte. Das Küchenfenster stand einen Spalt offen – und vor der Scheibe zog etwas Dunkles vorbei.

Nur ein Schatten, sagte ich

mir.

Nur ein Schatten.

Ich nahm die Lampe und ging hinaus.

Der Friedhof lag still. Wege feucht. Jenseits der Mauer der Teich: schwarz, unbewegt. Die Kapelle schimmerte matt im Mondlicht.

Ich kletterte über die niedrige Mauer. Jeder Schritt im Gras klang zu laut.

Ein Nebelstreifen zog über das Wasser – und darin stand etwas.

Ein Mann.

Oder das, was einmal einer

gewesen war.

Sein Gesicht glitt im Nebel, die Augen leuchteten wie kleine Laternen unter Wasser. Er bewegte sich nicht – und doch spürte ich, dass er mich sah.

Ein leises Plopp aus dem

Teich.

Dann wieder Stille.

Ich stolperte zurück zur Mauer. Die Lampe erlosch. Und in der Dunkelheit hörte ich hinter mir den nassen Laut eines Schritts.

Kapitel 3 – Der Morgen danach

Der Regen war weg, der Garten blieb feucht vom Nebel. Die Luft roch nach Erde, Laub – und etwas Metallischem, das nicht hierhergehörte.

Ich wachte spät auf. Kaffee bitter. Meine Hand zitterte am Porzellan.

„Ein Hirngespinst“, murmelte ich. „Müdigkeit. Schatten.“

Draußen, auf dem Weg zum Schuppen, blieb ich stehen.

Im nassen Gras lagen

Spuren.

Nicht von Schuhen. Nicht von

Tieren.

Nackte, menschliche.

Schlammig, frisch – und sie

führten nicht zum Haus.

Sie führten vom

Haus weg.

Zur Friedhofsmauer.

Ich folgte ihnen. Neben der alten Birke glänzte etwas im Gras: ein kleiner, runder Metallknopf, grünspanig, mit Ankerrelief.

Matrosenuniform.

Zurück im Haus fand ich im Tagebuch zwischen den Seiten ein Stück Zeitung, vergilbt und brüchig:

„Unbekannter Seemann tot

aufgefunden – Leiche am Ohlsdorfer Teich geborgen. Keine

Angehörigen. Beisetzung auf dem Friedhof, Grab

unbekannt.“

(Hamburger Nachrichten, Juli

1892)

Am Rand, in krakeliger Handschrift:

„Er wird wiederkommen, wenn man ihn ruft.“

Draußen schlug die Glocke der Kapelle.

Einmal.

Dann noch einmal.

Ich ließ die Zeitung sinken. Nebel stieg aus dem Boden, als atmete der Friedhof.

Kapitel 4 – Der Seemann ohne Namen

Am nächsten Morgen hing der Himmel grau über Hamburg, Licht flach wie ein altes Foto.

Straßenbahn nach Ohlsdorf. Pförtnerhaus. Der Wärter – hager, weißes Haar, Stimme wie aus einer anderen Zeit – ließ mich in seine Stube.

„Unbekannter Seemann? Davon gab’s viele“, sagte er. „Aber wenn Sie den von ’92 meinen… den suchen Sie nicht.“

Er holte eine ledergebundene Mappe mit Stadtwappen.

„Man sagte, Engländer oder Holländer. Hafenarbeiter. Eines Nachts weg. Tage später im Teich. Keine Papiere. Kein Name.“

Ein vergilbtes Foto: Matrosenjacke, dunkle Augen. Darunter:

„Körper entstellt. Keine sichtbare Verletzung. Augen weit geöffnet.“

Der Wärter beugte sich vor. „Nach der Beerdigung haben sie ihn wieder ausgegraben. Der Leichnam war unversehrt. Keine Verwesung. Kein Geruch. Als wär er nur eingeschlafen.“

„Warum?“ fragte ich.

Er schwieg einen Moment. „Weil jemand behauptete, ihn gesehen zu haben. Wochen danach. Am Teich. In Uniform. Die Polizei untersuchte es – und der Bericht verschwand.“

Er zog an seiner Pfeife. „Seitdem schiebt hier keiner freiwillig nachts Wache. Und der Teich… der hat nie wieder Frösche gehabt. Nur Stille.“

Im Staatsarchiv fand ich den Eintrag:

„Unbekannter Mann, mutmaßlich Seemann. Gefunden 17. Juli 1892. Todesursache: Ertrinken.“

Darunter, anderer Bleistift:

„Wiederaufnahme der Untersuchung 3. August. Leichnam nicht mehr auffindbar.“

Nicht mehr auffindbar.

Der Archivbeamte trat hinter mich. „Eine von diesen alten Geschichten“, sagte er leise. „Unter Hamburg ist mehr als drüber.“

Auf dem Rückweg regnete es. Als ich am Friedhof vorbeifuhr, glitzerte der Teich zwischen den Bäumen – und ich hätte schwören können, dass dort etwas stand.

Reglos im

Regen.

Und langsam den Kopf

hob.

Kapitel 5 – Neue Zeilen

Die Nacht war still. Zu still. Selbst der Regen schien gelöscht.

Nur das Haus atmete.

Lampe auf dem Schreibtisch. Mattes Licht, flackernd, wenn Wind durch die Ritzen strich. Das Tagebuch lag vor mir. Ich hatte es zweimal gelesen, ohne etwas zu übersehen.

Als ich es jetzt aufschlug,

war dort eine neue Seite.

Nicht am Ende. Mitten im

Buch.

Die Tinte glänzte feucht. Ein Geruch von Eisen, süßlich.

„Er hat mich

gerufen.

Er steht im Wasser und sieht

mich an.

Der Mond liegt auf seinen

Augen wie Silber.

Ich darf den Namen nicht

mehr sagen.“

Die Handschrift war

dieselbe.

Doch die Tinte war

frisch.

Meine Fingerspitze fuhr darüber. Schwarz.

Im Flur knarrte es. Langsam. Schritt für Schritt.

Ich stand auf, nahm die Taschenlampe. Der Lichtkegel tastete Wände ab. Nichts – nur Schatten.

Als ich zurückkam, stand die Tür des Sekretärs offen. Die hatte ich nie geöffnet.

Darin lag ein Briefumschlag. Alt, zerfleddert. Auf der Rückseite in Bleistift:

„Ertrunken. Nicht vergessen.“

Innen: ein Stück Stoff. Blau, mit Goldfäden. Uniform. Und in der Ecke ein Name, fein gestickt:

„E. Harrington, HMS Regulus.“

Mir wurde kalt.

Harrington – vermisst 1892. Auf See verloren vor Cuxhaven.

Draußen begann der Wind zu singen, tief und hohl.

Ich trat ans Fenster.

Im Nebel über dem Friedhof

bewegte sich etwas.

Wie ein Mensch, der auf der

Mauer stand und wartete.

Ich zog die Vorhänge zu.

Doch selbst im Dunkeln

spürte ich: Hinter mir war jemand.

Und er atmete.

Kapitel 6 – Der Name aus der Tiefe

Am Morgen hing Nebel über der Stadt. Der Wind trug Algen und Diesel von der Elbe herauf. Ich hatte kaum geschlafen – Schritte über mir, schwer, langsam. Nichts, wenn ich hinaufleuchtete.

In meiner Tasche lag der Uniformfetzen. Warm, als trüge er noch Körper.

Am Hafen schlugen Möwen Lärm, irgendwo eine Schiffsglocke. Im Maritimen Museum betrachtete ein alter Mann in Uniformjacke den Stoff durch eine Lupe.

„HMS Regulus“, murmelte er. „Gesunken 1892 in der Elbmündung. Sturm – oder etwas anderes. Nur wenige Leichen.“

Er drehte das Tuch. „Die Stickerei ist älter. Goldfaden… Logenarbeit. Freimaurer zur See.“

Er lachte kurz – und brach ab. „Woher haben Sie das?“

„Gefunden. In einem Haus an der Friedhofsmauer.“

Seine Stirn verfinsterte sich. „Ohlsdorf.“

Er legte das Tuch hin, fast ehrfürchtig. „Edward Harrington. Zahlmeister. Er hatte angeblich etwas bei sich, das später geheim blieb. Ein Medaillon. Oder eine Karte. Symbole.“

„Könnte er der unbekannte Seemann sein?“

Sein Blick war plötzlich hart. „Dann fassen Sie das nicht mehr an. Manche sagen, seine Seele hängt daran. Und wer es findet… bringt es zurück ans Wasser.“

Draußen wurde der Nebel dichter. Auf dem Kai hörte ich metallisches Klirren – wie eine Kette über Holz.

Aus einem alten Schuppen trat ein Mann, wettergegerbt, Gesicht nach Meer.

„Sie suchen den Seemann“, sagte er, als hätte er mich belauscht. „Ich hab ihn gesehen. Nachts kam er aus dem Wasser, am Kai von Steinwerder. Keiner glaubte mir. Er trug genau so ein Stück Blau.“

„Und dann?“

Der Alte spuckte aus. „Er sah sich um, als wüsste er nicht mehr, wohin er gehört. Dann ging er nach Norden… zum Friedhof. Und kam nie wieder.“

Er verschwand im Nebel, als hätte das Wasser ihn geholt.

Kapitel 7 – Der Teich

Die Nacht über Ohlsdorf war feucht und lautlos. Nur Kies knirschte unter meinen Schuhen zwischen den Gräbern. In meiner Tasche lag der Stoff, in Zeitung gewickelt – wie ein schlafendes Herz.

Laternen warfen flache Kreise. Zwischen den Bäumen raschelte es: kein Wind, eher ein Flüstern. Als murmelte jemand meinen Namen.

Dann der Teich. Schwarz wie Öl. Oberfläche glatt wie Glas. In der Mitte die Weide, Zweige im Wasser.

Der Geruch nach Schlick und Eisen stieg hoch.

Ich wickelte das Paket aus. Das Blau leuchtete matt im Lampenschein.

„Hier“, flüsterte ich. „Ich bring’s zurück.“

Mein Spiegelbild sah mich an – verzerrt, fremd. Die Augen tief.

Dann Bewegung.

Ein Schatten direkt unter

mir. Kein Fisch.

Finger.

Eine bleiche Hand glitt aus dem Wasser. Dünn, nass. Aus dem Haar tropfte Dunkelheit. Zwei Augen, leuchtend wie Glas, offen – viel zu offen.

„Edward Harrington“, sagte ich, ohne zu wissen warum.

Die Hand schnellte hoch. Ich wich zurück, stürzte. Der Stoff glitt mir aus der Hand.

Er trieb nicht.

Er sank sofort, als hätte

ihn etwas gepackt.

Wasser kräuselte sich. Dampf stieg auf. Ein Laut vibrierte über dem Teich – halb Wimmern, halb Seufzen.

Im Nebel sah ich ein

Gesicht.

Und dahinter, tief im Teich,

etwas Glattes, Schuppiges. Ungeheuer groß.

Ich rannte. Bis zur Kapelle. Erst dort blieb ich stehen.

In der Ferne gluckerte es, als würde etwas Schweres in die Tiefe gezogen.

Dann ein Schrei. Nicht menschlich. Eher ein Heulen zwischen Wind und Stimme.

Ich sah zurück.

Auf dem Teich lag eine dünne

Eisschicht – obwohl die Nacht mild war.

Und mitten darin, im Eis

eingebettet: etwas Rundes, Metallisches.

Ein Medaillon.

Ein Anker

darauf.

Darüber: „Nicht

vergessen.“