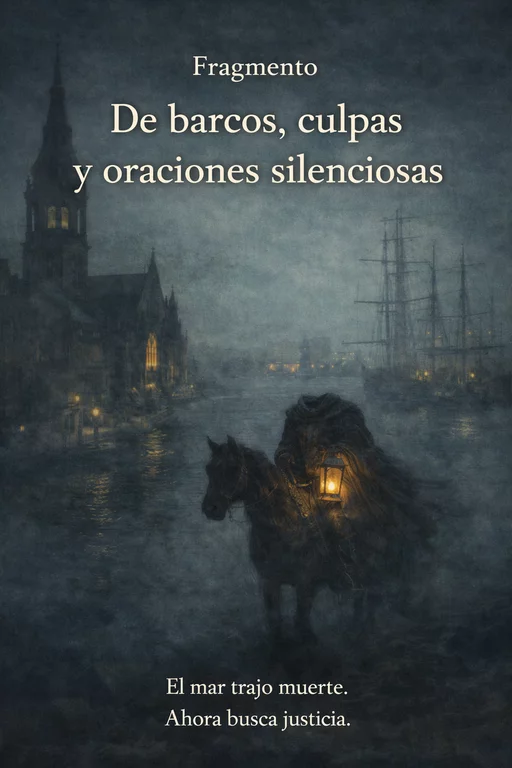

Fragmento de lectura De barcos, culpas y oraciones

Epílogo: de barcos, culpa y oraciones silenciosas

Hay que saber cómo respiraba el país en aquella época.

Bremerlehe no era un lugar

de héroes, sino un lugar de espera.

Los barcos yacían pesados en

el agua, con sus mástiles sobresaliendo hacia el cielo como

dedos rotos. En las cubiertas olía a alquitrán, hierro y

miedo.

No se despidió a los

hombres.

Fueron

entregados.

Las guerras de Napoleón no conocían nombres, solo números. Los soldados vestían uniformes que no les pertenecían y juraban votos que no entendían. Muchos eran campesinos, pescadores, hijos sin elección. Se les prometió salario, regreso, gloria.

Pero el viento sabía que no sería así.

Las mujeres estaban en la

orilla, con las manos escondidas en los delantales y los labios

inmóviles.

No rezaban en voz alta.

Porque Dios escuchaba demasiado.

En cambio, se susurraban a

la niebla cosas que no se habrían confiado a ningún

sacerdote.

Creían en las

señales:

– Si el barco zarpaba sin

gaviotas, nadie regresaba.

—Si el mástil cantaba con el

viento, el mar se llevaba más de lo que debía.

—Si un hombre perdía su

sombrero al zarpar, perdía más que solo tela.

Y se creía en los que regresaban.

No todos los muertos, se decía, se iban realmente.

Algunos no encontraban la

paz.

Algunos no encontraban su

cabeza.

Algunos no encontraban el

camino de regreso y lo buscaban durante toda su vida.

En aquella época desapareció

un soldado.

No en el campo de

batalla.

Ni en el mar.

Sino aquí.

Y el país no lo olvidó.

Capítulo I: El país que recuerda (ampliado)

Bremerlehe no es un lugar

que se visite.

Uno acaba entrando en

él.

El cielo cuelga aquí más bajo que en otros lugares, como si tuviera que observar el país. La luz es lechosa, vacilante, e incluso en días claros parece haber algo invisible entre el mundo y los ojos.

El Weser fluye lento, pero no tranquilo. Sus aguas transportan historias que no quieren desaparecer. Viejas redes, cadenas oxidadas, plegarias rotas: todo se hunde en algún momento, pero nada desaparece.

Cuando llegué, me pareció que el lugar había contenido la respiración por un momento.

La gente saludaba

cortésmente.

Demasiado

cortésmente.

Sus miradas se deslizaban sobre mí, sin detenerse nunca demasiado tiempo. Nadie me preguntó de dónde venía. Nadie me preguntó cuánto tiempo me quedaría. Aquí no se preguntaban cosas cuyas respuestas temían.

Ute me preparó mi habitación. Sus manos eran ásperas, sus movimientos precisos. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras sonaban como algo que llevaba mucho tiempo dentro de ella.

«Por la noche», dijo de pasada, «debería mantener las ventanas cerradas».

Me reí en voz baja. «¿Por el viento?».

Me miró fijamente durante un

largo rato.

Luego asintió con la

cabeza.

Pero sus ojos decían otra cosa.

Aquella primera noche dormí

inquieto. No por los ruidos, sino por el silencio.

Hay un silencio que

reconforta.

Y otro que espera.

Hacia la mañana soñé con

cascos.

No de un caballo, sino de la

idea de un caballo.

Cuando desperté, la niebla era más espesa que antes. Y por un instante, solo un instante, tuve la sensación de que la tierra me conocía.

Capítulo II: El pueblo sabe más de lo que puede decir

No es que la gente de

Bremerlehe no dijera nada.

Más bien decían demasiado,

pero nunca lo importante.

Hablaban del tiempo, incluso

cuando no soplaba el viento.

Hablaban de la cosecha,

aunque ya no se cultivaran los campos.

Hablaban de las guerras, de

Napoleón, de los hombres que habían sido enviados lejos y nunca

regresaron.

Pero cuando llegaba la noche

y el crepúsculo se extendía como un trapo sucio sobre las

callejuelas, las voces se apagaban.

No de forma abrupta,

no.

Se apagaban como si alguien

les hubiera quitado el aire.

Los ancianos se sentaban más

cerca de sus estufas.

A los niños se les llamaba

antes para que entraran en casa.

Y nadie, nadie, se quedaba

fuera después de la última campanada.

Había reglas en

Bremerlehe.

No estaban escritas ni se

predicaban.

Pero todos las

conocían.

Ya no se iba al viejo

camino.

No se contaban los caballos

cuando pasaban por la noche.

Y no se miraba atrás cuando

se creía oír pasos que no eran los propios.

El pastor lo

sabía.

Predicaba más alto durante

esas semanas, como si quisiera ahogar el silencio.

Hablaba de culpa, de

purificación, de la gracia de Dios,

pero sus ojos nunca

permanecían tranquilos.

Recorrían los bancos, se

detenían en los rostros, como si buscaran algo que no debía

estar allí.

Una vez, un forastero

preguntó.

Un joven, tal vez un

comerciante, con un carro y una voz que sonaba demasiado clara

para ese lugar.

«¿Por qué miran todos así

cuando oscurece?».

«¿Por qué cierran sus

puertas con llave como si la guerra fuera a volver?».

Le habían dado

pan.

Le habían dado

agua.

Y le habían pedido que

siguiera su camino antes de que se pusiera el sol.

A la mañana siguiente, su

carro había desaparecido.

Más tarde encontraron su

caballo, sin signos de violencia, pero con los ojos muy

abiertos.

Como si hubiera visto algo

que un animal no debería ver.

Nadie hablaba de ello.

Porque Bremerlehe sabía

que

las preguntas provocan

cosas.

Y las palabras dan

forma.

Era mejor callar la

culpa.

Mejor dejarla en el suelo,

donde una vez se habían enterrado cosas que no deberían haber

sucedido.

Mejor no nombrar al

jinete.

Porque los nombres son invitaciones.

Algunas noches, cuando la niebla se levantaba del agua y se extendía como dedos fríos alrededor de las casas, la gente oía algo.

No era el sonido de

cascos.

Todavía no.

Era una presión en el

pecho.

Un tirón detrás de los

ojos.

Una sensación como si se

hubiera olvidado algo que nunca se debería haber sabido.

Y entonces lo

supieron:

él estaba más cerca.

No visible.

No audible.

Pero estaba ahí.

Y el pueblo, que sabía más de lo que podía decir, siguió callado.

El que regresó

Nadie había visto cuándo había regresado Hinrich Lammers.

Solo se sabía que había vuelto.

Su casa, situada a las

afueras del pueblo, la del tejado inclinado y el pozo que

llevaba años sin dar agua clara, tenía una luz encendida una

noche.

Una luz tenue y amarillenta

que no parpadeaba como la luz de las velas, sino que permanecía

fija, como si estuviera clavada.

Hinrich había servido en la

guerra.

No por valentía, como él

mismo había dicho una vez, sino porque nadie le había

preguntado.

Cuando se marchó, era un

hombre callado. Uno de los que se quitaba la gorra al saludar y

bajaba la mirada.

Ahora caminaba de otra

manera.

Más lento.

Como si tuviera que

comprobar con cada paso si el suelo aún lo sostenía.

Al principio, los niños lo

evitaban.

Luego, los perros.

Se decía que hablaba en

sueños.

No en voz alta, sino como si

respondiera a alguien que estuviera muy cerca de su

oído.

«No aquí...».

«Aquí no...».

«Eso fue hace mucho

tiempo...».

Su esposa había fallecido

hacía años.

Se decía que simplemente se

había desmayado.

Otros decían que había

gritado justo antes.

Nadie lo sabía con certeza.

Nadie quería saberlo.

La tercera noche después de su regreso, Hinrich fue al pozo.

La luna colgaba baja, como

un ojo sucio detrás de las nubes.

El agua del balde estaba

negra, aunque no llovía.

Hinrich se inclinó sobre

ella.

Vio su reflejo y

retrocedió.

Porque algo en su rostro no estaba bien.

No era más

joven.

Tampoco más viejo.

Estaba vacío.

Como si alguien le hubiera quitado los recuerdos de los ojos y hubiera puesto algo más en su lugar, algo que ahora esperaba.

Entonces lo oyó.

No era el sonido de

cascos.

Ningún grito.

Solo una

presión en el aire, como justo antes de una

tormenta.

Como entonces, justo antes

de que dispararan.

Las manos de Hinrich comenzaron a temblar.

«No he dicho nada...»,

susurró.

«Solo hice lo que ustedes

dijeron...».

El viento cambió de dirección.

Y con él llegó algo frío, no

desde el cielo, sino desde el suelo.

Como si la propia tierra

exhalara.

Hinrich lo sintió detrás de él.

No como una

figura.

No como una sombra.

Sino como una certeza.

No corrió.

No podía.

Por la mañana lo encontraron junto al pozo.

De rodillas.

Con las manos en el

agua.

Los ojos abiertos.

Sin signos de

lucha.

Sin heridas.

Solo tenía la boca

abierta,

como si hubiera visto algo

que no podía decir.

Y en el pozo flotaba algo.

No era su reflejo.

Sino un segundo.

La mañana siguiente

La mañana llegó como siempre.

Gris.

Húmeda.

Con un cielo tan bajo que

parecía que quería tocar el pueblo y llevárselo consigo.

El gallo cantó una

vez.

Luego se calló.

La gente salió de sus casas, uno tras otro, como si se hubieran puesto de acuerdo, pero nadie miró a los demás.

Asintieron con la

cabeza.

Se saludaban.

Hacían lo que siempre

hacían.

La granjera de la panadería

puso panes en la ventana, aunque sabía que hoy se vendería

menos.

El herrero abrió la puerta,

echó leña al fuego, golpeó una vez con el martillo, solo para

comprobar que aún sonaba.

Nadie preguntó por Hinrich Lammers.

No en voz alta.

El cubo ya estaba junto al

pozo.

Vacío.

Limpio.

Alguien lo había

vaciado.

Alguien lo había vuelto a

colocar en su sitio.

Esa mañana, los niños se

quedaron más tiempo en casa.

Se decía que era por el

frío.

O por la niebla.

Un perro salió corriendo del callejón, olisqueó el borde de la fuente, aulló brevemente y se soltó como si alguien lo hubiera agarrado por el cuello.

La anciana Grete, que lo

veía todo y nunca decía nada, se sentó en su banco y empezó a

limpiar frijoles.

Sus manos trabajaban con

calma.

«El viento ha cambiado»,

murmuró.

Nada más.

En casa del pastor se

encendió la luz temprano.

No escribía.

Solo estaba sentado, con la

Biblia cerrada delante de él, y se frotaba la frente, como si

quisiera borrar un pensamiento que no podía expulsar.

Un niño le preguntó a su madre por qué Hinrich ya no saludaba.

La madre se

santiguó.

No por fe, sino por

costumbre.

«No digas tonterías», le

dijo.

«No hay que saberlo

todo».

Hacia el mediodía, todo estaba dicho sin que se hubiera pronunciado una sola palabra.

Se sabía

- que Hinrich no volvería

- que había que volver a cerrar el pozo

- que por la noche había que cerrar las persianas antes

Y, sobre todo, se sabía:

que había que recordar, pero no con demasiada precisión.

Porque quien recordaba con

demasiada precisión, podía sucederle

que por la noche oía

algo

que no estaba destinado a

oídos humanos.

Cuando el viento volvió a refrescar, un extraño silencio se apoderó del pueblo.

No era el silencio de la

paz.

Sino el silencio que se

produce cuando muchos deciden al mismo tiempo no mirar.

Y en algún lugar, más allá

de los campos, más allá de los caminos,

algo se movió.

No era visible.

Pero cada vez más

cerca.

La noche en la que alguien habló

La noche llegó sin estrellas.

La luna estaba allí, en

algún lugar, pero no se dejaba ver.

Dejó al pueblo solo consigo

mismo.

Johann Feddersen estaba

despierto.

Llevaba así mucho

tiempo.

Llevaba todo el día con esa

frase en la cabeza, como un cuerpo extraño en la

boca.

Una frase que no quería

pronunciar y que, sin embargo, volvía una y otra vez.

Eso no está bien.

No se la había dicho a

nadie.

Todavía no.

El viento soplaba alrededor

de la casa, rozaba las vigas, atravesaba la chimenea, como si

buscara algo que se le había escapado.

Johann se incorporó.

La madera

crujió.

Demasiado fuerte.

Escuchó

atentamente.

Nada.

Su esposa

dormía.

O al menos eso

parecía.

Johann se puso las

botas.

Despacio.

Con cuidado.

Como si la velocidad pudiera

delatar la culpa.

Afuera olía a tierra húmeda

y agua estancada.

El pozo yacía oscuro entre

las casas, una boca negra que no se cerraba del todo.

Johann se detuvo.

«Ya no puedo más»,

susurró.

Solo para sí

mismo.

Solo para esa noche.

La frase había

salido.

Libre.

En ese momento, el viento cambió.

No se hizo más

fuerte.

Ni más rápido.

Se acercó.

Johann lo sintió primero en

la nuca, esa sensación de frío que no tiene nada que ver con la

temperatura.

Se dio la vuelta.

No había nada.

Ningún jinete.

Ningún caballo.

Ninguna figura.

Y, sin embargo, había

peso.

Como si algo grande

estuviera justo detrás de él y no respirara.

«No lo sabíamos...», comenzó

Johann, apresuradamente, con pánico,

«No era nuestra

intención...».

El pueblo no lo

escuchó.

Pero la noche sí.

El suelo vibró de forma

apenas perceptible.

No como el ruido de cascos,

sino más bien como un recuerdo.

Johann quería

correr.

Sus piernas no le

obedecían.

Entonces lo oyó.

No era un

grito.

No fue una orden.

Un roce,

como si arrastraran metal sobre huesos.

Lento.

Con paciencia.

Johann abrió la

boca.

No salió ningún

sonido.

El viento lo rozó, lo rodeó, le acarició la frente, como si estuviera comprobando algo que antes había estado allí.

Luego, una presión.

No fue brutal.

No apresurada.

Objetiva.

A la mañana siguiente encontraron a Johann Feddersen junto al pozo.

Sentado.

Con la espalda

recta.

Con los ojos bien

abiertos.

La cabeza yacía

cuidadosamente a su lado,

como si alguien se la

hubiera quitado con cuidado y la hubiera dejado allí.

Sin sangre.

Ningún signo de

lucha.

Solo una expresión en su

rostro,

como si en el último momento

hubiera comprendido

por qué a veces es mejor

callar.

Nadie gritó.

Nadie preguntó.

La anciana Grete tapó su canasta de frijoles y dijo en voz baja:

«Ya ha hablado».

Y el pueblo sabía:

La noche

escucha.

Y no

olvida.

La hora del pastor

El pastor Albrecht Thomsen se arrodilló solo.

La iglesia estaba fría,

aunque el otoño ya había terminado.

El suelo de piedra retenía

la humedad como un recuerdo.

Cada respiración sonaba

demasiado fuerte bajo la bóveda, como si la propia casa de Dios

estuviera escuchando.

No había encendido la luz.

Las velas eran para los

funerales.

Y esto, se dijo,

no lo era.

Ante él yacía la Biblia,

abierta, pero sin leer.

Las páginas se habían

abierto solas, en algún lugar del Antiguo

Testamento.

No sabía cuándo.

«Y no hablarás de lo que no quiere ser recordado».

Frunció el

ceño.

Esa frase no estaba

allí.

Cerró la Biblia de

golpe.

El ruido resonó durante

demasiado tiempo.

«Señor»,

comenzó,

y se detuvo.

Porque incluso esa palabra

le parecía insegura.

Demasiado

ligera.

Demasiado pequeña.

Desde esa mañana sabía lo de

Johann Feddersen.

De la forma en que lo habían

encontrado.

Del orden.

De la tranquilidad.

No fue un acto de ira,

pensó.

Un acto de

juicio.

Había

predicado.

Por supuesto, eso es lo que

se dice de un pastor.

Pero Albrecht realmente lo

había hecho,

durante años sobre la culpa,

sobre el perdón, sobre el silencio de las personas cuando es

más cómodo que la verdad.

Y ahora se preguntaba por

primera vez

si tal vez Dios no era el

único que escuchaba.

Un ruido.

No venía de fuera.

Del púlpito.

Albrecht levantó la cabeza.

«¿Quién está ahí?».

Su voz era

firme.

Demasiado firme.

El púlpito estaba

vacío.

Sin embargo, la sombra que

había debajo... parecía comportarse de manera diferente al

resto de la habitación.

Se levantó.

Lentamente.

«Esta es la casa del Señor»,

dijo en voz alta,

como si tuviera que

recordárselo a alguien.

La sombra no se

movió.

Pero se hizo más

densa.

De repente, Albrecht sintió

algo que no había sentido desde su juventud:

el miedo puro, que no tiene

nombre.

«Si esto es una prueba»,

dijo,

«la acepto».

Una ráfaga de viento atravesó la iglesia.

No provenía de la

puerta.

No de las ventanas.

Venía de arriba.

La Biblia cayó del

altar.

Golpeó el

suelo.

De nuevo en el mismo

lugar.

Albrecht se acercó.

Las palabras de la página ya no eran las mismas.

«No toda fe es

protección».

«No todo silencio es

humildad».

«Esas no son tus palabras»,

susurró.

«Tú no eres...».

Entonces lo oyó.

No era el ruido de

cascos.

Ningún paso.

Una llegada.

Ahora había

algo

donde antes solo había

espacio.

Albrecht se

arrodilló,

esta vez no por

devoción.

«¿Qué dices de mí?»,

preguntó,

y supo en ese mismo

instante

que esa pregunta era

errónea.

La respuesta no llegó en forma de voz.

Llegó como una certeza.

La fe protege del

miedo.

Pero no de la

culpa.

Albrecht comenzó a

llorar.

En silencio.

Sin sollozos.

Ahora lo

entendía:

el jinete no era el

tribunal.

El tribunal era

antiguo.

Y había sido ignorado

durante mucho tiempo.

Cuando se abrió la puerta de

la iglesia por la mañana,

encontraron al pastor

Thomsen con vida.

Pero nunca volvió a predicar sobre el recuerdo como gracia.

A partir de ese día, solo habló de responsabilidad.

Y cada vez que el viento

soplaba sobre el techo de la iglesia,

ponía la mano sobre el

púlpito

y guardaba silencio.

Porque ahora sabía:

Dios escucha las

oraciones.

Pero la noche

escucha las confesiones.

La caza equivocada

Al tercer día, después de

que enterraran a Johann Feddersen,

el pueblo decidió

actuar.

No por

valentía.

No por

sensatez.

Sino por la necesidad de

hacer algo.

Los hombres se reunieron al

atardecer junto al pozo.

Allí donde normalmente se

hablaba de la cosecha, los precios y el clima.

Pero ahora hablaban en voz

baja.

Demasiado en voz

baja.

Nadie mencionó el nombre del

jinete.

Nadie mencionó la

noche.

En su lugar, se hablaba de

señales.

«El perro de Ohlssen

aulló».

«La leche se ha

agriado».

«Los niños duermen

mal».

Todo era una

pista.

Nada era una

pregunta.

Pronto se mencionó el nombre que durante mucho tiempo había estado entre las palabras:

Hinrich Möller.

Un extraño, aunque llevaba

años viviendo allí.

Un hombre

callado.

Demasiado callado.

Hablaba poco en la

taberna.

Rezaba de otra

manera.

Y era el único que no había

estado en casa aquella noche.

Eso bastaba.

«Quien calla, algo oculta»,

dijo uno.

«Quien es diferente tiene la

culpa», dijo otro.

Y nadie lo contradijo.

Trajeron

antorchas.

No porque se necesitara

luz,

sino porque el fuego siempre

convence.

La persecución se puso en

marcha,

una procesión de pasos,

aliento, expectación.

Los niños miraban por las

ventanas.

Las mujeres cerraban las

persianas,

pero no por

compasión.

Por alivio.

Porque mientras alguien más

fuera el centro de atención,

ellas quedaban en la

sombra.

La casa de Hinrich Möller

estaba a las afueras del pueblo.

Allí donde el suelo era más

húmedo.

Donde el viento sonaba

diferente.

Cuando abrieron la

puerta,

no encontraron ningún

demonio.

Ningún pacto.

Ninguna sangre.

Solo a un

hombre

que levantó la

vista

y comprendió de

inmediato.

«No he hecho nada», dijo con calma.

Ese fue su error.

Porque un inocente habla

mal.

Se defiende

mientras que otros

acusan.

Le ataron las

manos.

No con fuerza.

Solo lo suficiente para

sentirse seguro.

«Dinos lo que sabes», le exigieron.

Hinrich guardó silencio.

No por

rebeldía.

Ni por orgullo.

Guardó silencio porque no sabía nada.

La primera bofetada le llegó

desde la multitud.

La segunda ya no tenía

remitente.

«Estabas afuera», dijo

alguien.

«Lo has visto», dijo

otro.

«Lo llamaste», susurró una

voz

que ya no sonaba

humana.

Hinrich levantó la cabeza.

«Hay cosas», dijo

lentamente,

«que no llegan porque las

llames».

Un murmullo recorrió la multitud.

El miedo reconoce la

verdad.

Y la odia.

Lo dejaron tirado en el

suelo.

Seminconsciente.

Marcado, no con

hierro,

sino con miradas.

A la mañana siguiente se había ido.

Su casa estaba

vacía.

Sus cosas intactas.

Se decía que había

huido.

Decían que había cometido un

delito.

Decían que ahora el pueblo

era más seguro.

Pero a la noche

siguiente

se volvió a oír el

viento.

Y esta vez

sonaba...

divertido.

Porque el jinete no se

llevaba a los inocentes.

Ni a los culpables.

Solo se llevaba a

aquellos

se negaba

mirar.

Capítulo III: La chica del pozo

Antes de que amaneciera del todo, la encontraron.

No yacía en el

pozo, como algunos susurraron más tarde,

sino junto a

él, como si la hubieran depositado allí, pieza por

pieza, con un cuidado peor que cualquier prisa.

La joven sirvienta se

llamaba Trina.

Tenía dieciséis años, quizá

diecisiete. Nadie lo sabía con certeza, porque en el pueblo se

contaban los años de los criados y las criadas de forma

aproximada, como al ganado. Era menuda, delgada, con manos que

olían a jabón y al frío hierro del cubo.

La noche anterior la habían

visto ir hacia el pozo.

Con un pañuelo sobre los

hombros, tarareando suavemente, algo antiguo, algo inocente,

que más tarde ya no se reconocía.

Sin embargo, por la mañana ya no quedaba nada de esa canción.

El cuerpo estaba

desgarrado, no como por una hoja, ni como por

mano humana.

Era como si algo hubiera

agarrado, arrastrado, buscado.

La tierra a su alrededor

estaba oscura, no solo por la sangre, sino por algo más

profundo, como si el propio suelo hubiera bebido.

Partes de ella yacían

esparcidas.

No muy lejos. No

descuidadamente.

Como si las hubieran

examinado.

Las mujeres no gritaron

durante mucho tiempo.

Un breve aullido, luego ese

silencio que es peor que cualquier grito.

Los hombres se quedaron

apartados, con las manos en los bolsillos y la mirada baja,

como si supieran perfectamente que algún día llegaría ese

momento.

El capellán fue el último en llegar.

No se arrodilló de

inmediato.

Se quedó de pie,

contemplando la imagen con una lentitud que más tarde se

interpretaría como frialdad.

Pero, en realidad, estaba buscando.

No buscaba

pistas.

Ni de culpa.

Buscaba patrones.

Porque esto no era un

asesinato.

No fue un acto cometido por

ira o hambre.

Esto fue una señal.

Vio las distancias entre las

piezas.

La dirección de las marcas

de arrastre.

La forma en que el borde del

pozo había permanecido intacto, sin salpicaduras ni huellas,

como si el propio pozo se hubiera negado a ser testigo.

Y entonces

supo:

el pueblo se había

equivocado.

Se había hablado de un

jinete.

De cascos.

Del viento y la

noche.

Pero esto era más

antiguo.

Y más cercano.

El capellán se santiguó solo

entonces.

Lentamente. Con

cuidado.

«No es un animal», dijo en

voz baja.

«Y tampoco es un

humano».

Nadie lo contradijo.

En un extremo de la plaza,

un niño comenzó a llorar.

Más atrás, la madera crujió:

una puerta que se movía con el viento, aunque no

soplaba.

Y en algún lugar, más allá

de los campos, donde el camino conduce al pantano,

algo se movió.

No se veía.

No se oía.

Pero se sabía.